« Le soleil qui se couche à l’horizon – image chromo par excellence déclinée sous forme de cartes-postales ou de fond d’écran – est la quintessence du cliché visuel. Pour un peu on oublierait l’étrangeté de ce phénomène qui nous fait indument croire qu’une disparition, un drame se joue chaque fois sous nos yeux. Si la science contredit nos impressions naïves, notre perception du réel, comme le note Bachelard, s’avère indissociable de structure imaginaires, de rêves et de mythes. On se rappellera qu’au sortir de la caverne, les disciples de Platon avancent péniblement avant d’affronter en plein jour l’ardente vérité solaire. Ils observent les ombres puis les reflets de l’astre dans les flaques d’eau, enfin, au prix d’un long cheminement intérieur, tels les explorateurs d’exoplanètes, le ciel nocturne, la lune et les étoiles. Puis le soleil lui-même, clef de voûte de la pensée et du visible.

De nombreux peintres ont décelé dans l’astre couchant et levant la promesse d’un autre monde. Chez Turner, le soleil rayonnant semble parfois déchirer la toile pour ouvrir un autre espace dans la peinture ou nous aveugler de la plus éclatante façon. De manière crépusculaire, Caspar David Friedrich peint avec L’Abbaye dans une forêt de chênes le flash d’un soleil disparu.

Il s’est peut-être abîmé derrière la ligne d’horizon, ayant explosé, livrant les moines à la perspective d’un hiver sans fin. À moins qu’une rédemption du monde ne naisse à la pointe de l’étrange lueur rouille qui brûle au fond de la toile.

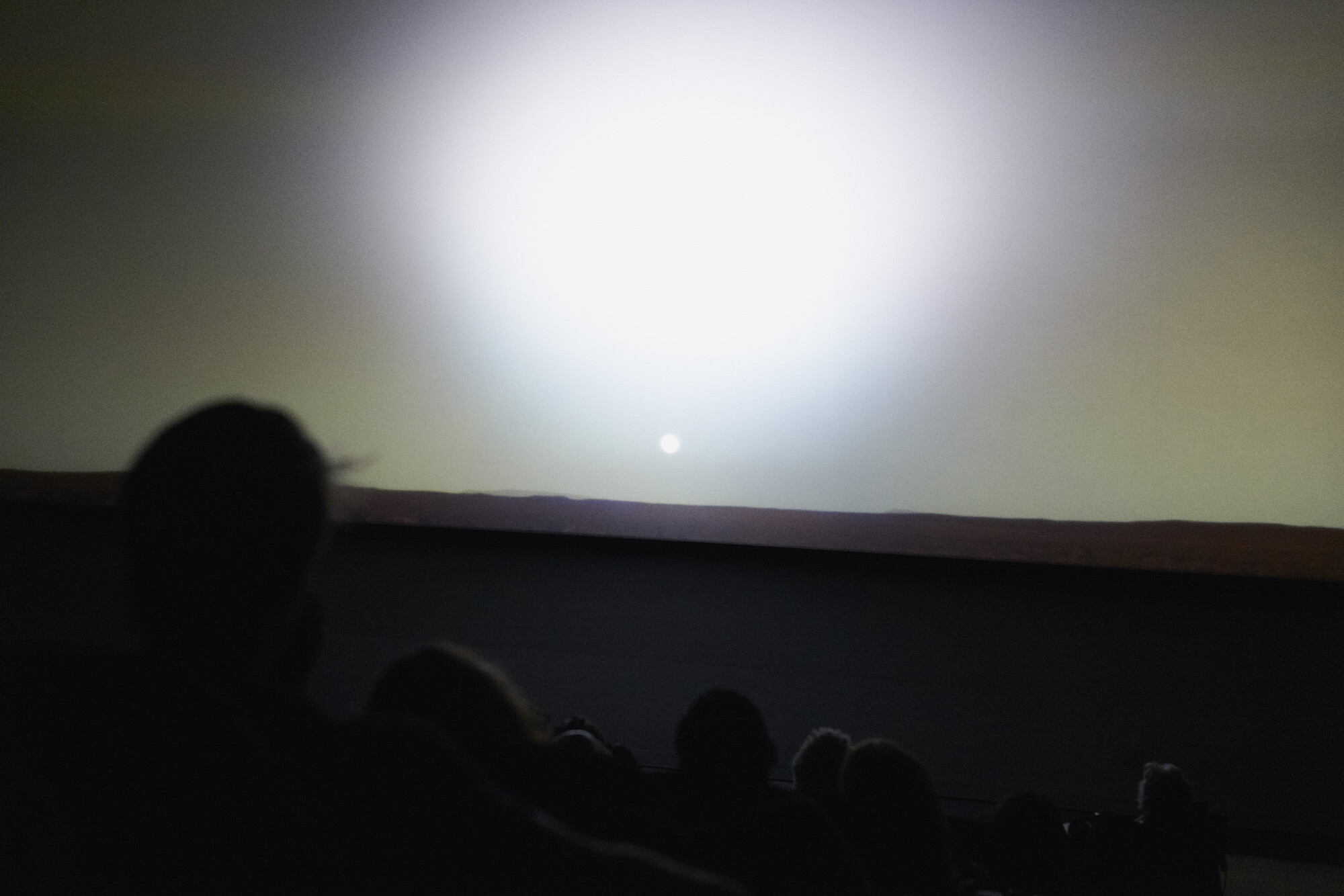

Le soleil martien qui se couche nous rapproche d’un monde hostile, prélude à une terraformation, pour mieux nous en éloigner. Félicie d’Estienne d’Orves reconstitue et imagine la fiction vraie d’un coucher de soleil sur Mars, en s’inspirant d’images de la Nasa et du regard froid et technologique de rover. En nous confrontant à une immensité cosmique, cette installation invite à se perdre dans l’horizon d’une mort et d’une renaissance. Sur les traces des aînés du Land Art voyageant sur des sites naturels désertiques, l’artiste fait de l’inaccessible sa quête principale.

La composition musicale électro-acoustique d’Éliane Radigue, Koumé, issue de sa Trilogie de la mort, dessine un paysage sonore qui amplifie et approfondit l’expérience singulière, aux confins de la science et de la mystique, à laquelle nous convie Félicie d’Estienne d’Orves : faire ici-bas, avec nos sens, l’épreuve d’un ailleurs et d’autres dimensions spatiales et temporelles. Notre corps, notait Henri Bergson, est « coextensif à notre conscience, il perçoit ce que nous percevons, il va jusqu’aux étoiles ».

Olivier Schefer

De nombreux peintres ont décelé dans l’astre couchant et levant la promesse d’un autre monde. Chez Turner, le soleil rayonnant semble parfois déchirer la toile pour ouvrir un autre espace dans la peinture ou nous aveugler de la plus éclatante façon. De manière crépusculaire, Caspar David Friedrich peint avec L’Abbaye dans une forêt de chênes le flash d’un soleil disparu.

Il s’est peut-être abîmé derrière la ligne d’horizon, ayant explosé, livrant les moines à la perspective d’un hiver sans fin. À moins qu’une rédemption du monde ne naisse à la pointe de l’étrange lueur rouille qui brûle au fond de la toile.

Le soleil martien qui se couche nous rapproche d’un monde hostile, prélude à une terraformation, pour mieux nous en éloigner. Félicie d’Estienne d’Orves reconstitue et imagine la fiction vraie d’un coucher de soleil sur Mars, en s’inspirant d’images de la Nasa et du regard froid et technologique de rover. En nous confrontant à une immensité cosmique, cette installation invite à se perdre dans l’horizon d’une mort et d’une renaissance. Sur les traces des aînés du Land Art voyageant sur des sites naturels désertiques, l’artiste fait de l’inaccessible sa quête principale.

La composition musicale électro-acoustique d’Éliane Radigue, Koumé, issue de sa Trilogie de la mort, dessine un paysage sonore qui amplifie et approfondit l’expérience singulière, aux confins de la science et de la mystique, à laquelle nous convie Félicie d’Estienne d’Orves : faire ici-bas, avec nos sens, l’épreuve d’un ailleurs et d’autres dimensions spatiales et temporelles. Notre corps, notait Henri Bergson, est « coextensif à notre conscience, il perçoit ce que nous percevons, il va jusqu’aux étoiles ».

Olivier Schefer

Projection vidéo, simulateur vidéo,

projecteurs lumières, écran, son, 15 x 6 m.

Durée : 51 min

Musique

Éliane Radigue

Koumé, La Trilogie de la Mort, 1993

Spatialisation sonore

Lionel Marchetti

Lumières

Rémi Godfroy

Régie

Étienne Landon, Martin Saez

Simulateur et programmation

Guillaume Jacquemin

Collaborateurs scientifiques

Dr François Forget - Laboratoire de Météorologie Dynamique / Jussieu

Dr Dan McLeese - JPL/Caltech (USA)

Dr William Rapin - CNRS

Dr Mark Lemmon - A&M University (USA)

Production

Les Spectacles vivants - Centre Pompidou

Avec la participation du : DICRéAM (CNC)

Production exécutive : Olivia Sappey

Avec le soutien

STARTS residencies, Arcadi Île-de-France,

Biennale Chroniques, Novelty,

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains

projecteurs lumières, écran, son, 15 x 6 m.

Durée : 51 min

Musique

Éliane Radigue

Koumé, La Trilogie de la Mort, 1993

Spatialisation sonore

Lionel Marchetti

Lumières

Rémi Godfroy

Régie

Étienne Landon, Martin Saez

Simulateur et programmation

Guillaume Jacquemin

Collaborateurs scientifiques

Dr François Forget - Laboratoire de Météorologie Dynamique / Jussieu

Dr Dan McLeese - JPL/Caltech (USA)

Dr William Rapin - CNRS

Dr Mark Lemmon - A&M University (USA)

Production

Les Spectacles vivants - Centre Pompidou

Avec la participation du : DICRéAM (CNC)

Production exécutive : Olivia Sappey

Avec le soutien

STARTS residencies, Arcadi Île-de-France,

Biennale Chroniques, Novelty,

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains